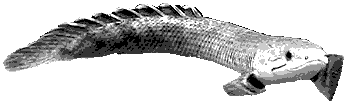

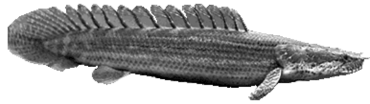

Polypterus senegalus

一般名称:ポリプテルス・セネガルス

学名:Polypterus senegalus senegalus

(Polypterus senegalus meridionalis)

生息地:ニジェール川,セネガル川,ガンビア川,ベヌエー川,チャド湖,白ナイル川,オモ川など

全長:水槽内では20~30センチ位になる。が、もっと大きくなる場合もあるらしい。

水質:中性~弱酸性

特徴:

セネガルスの仲間には「セネガルス・セネガルス」と「セネガルス・メリディオナリス」がある。

基本的に現在ではブリードものの方が多い。

成魚で30センチくらいなので60センチ水槽でも飼えるといわれているが、セネガルスの気持ちを考えると90センチ欲しいところ。成長はかなり早く丈夫で、ある程度悪環境でもめげないらしい。

とはいえ幼魚のうちはそれほど耐性がないのでしっかりめんどうをみてあげたい。

Polypterus senegalus

一般名称:ポリプテルス・セネガルス

学名:Polypterus senegalus senegalus

(Polypterus senegalus meridionalis)

生息地:ニジェール川,セネガル川,ガンビア川,ベヌエー川,チャド湖,白ナイル川,オモ川など

全長:水槽内では20~30センチ位になる。が、もっと大きくなる場合もあるらしい。

水質:中性~弱酸性

特徴:

セネガルスの仲間には「セネガルス・セネガルス」と「セネガルス・メリディオナリス」がある。

基本的に現在ではブリードものの方が多い。

成魚で30センチくらいなので60センチ水槽でも飼えるといわれているが、セネガルスの気持ちを考えると90センチ欲しいところ。成長はかなり早く丈夫で、ある程度悪環境でもめげないらしい。

とはいえ幼魚のうちはそれほど耐性がないのでしっかりめんどうをみてあげたい。

Polypterus senegalus

一般名称:ポリプテルス・セネガルス

学名:Polypterus senegalus senegalus

(Polypterus senegalus meridionalis)

生息地:ニジェール川,セネガル川,ガンビア川,ベヌエー川,チャド湖,白ナイル川,オモ川など

全長:水槽内では20~30センチ位になる。が、もっと大きくなる場合もあるらしい。

水質:中性~弱酸性

特徴:

セネガルスの仲間には「セネガルス・セネガルス」と「セネガルス・メリディオナリス」がある。

基本的に現在ではブリードものの方が多い。

成魚で30センチくらいなので60センチ水槽でも飼えるといわれているが、セネガルスの気持ちを考えると90センチ欲しいところ。成長はかなり早く丈夫で、ある程度悪環境でもめげないらしい。

とはいえ幼魚のうちはそれほど耐性がないのでしっかりめんどうをみてあげたい。

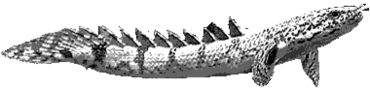

Polypterus delhezi

一般名称:ポリプテルス・デルヘッジ

学名:Polypterus delhezi

生息地:ザイール、シャリ

全長:水槽内ではで30センチ程度で止まることが多いようだ。25cmほどで没。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

あまり大きくならない仲間の中ではしょうりきも多く恐竜っぽい姿になる。

灰褐色の体にバンドもそれぞれ異なり、しっかり縦にはいったものや、ぶち状、不整列など、自分好みの模様を探すのも楽しい。幼魚の頃は全体的に筒状で、なんかウィークシーみたいだが、成長すると頭部の割り合いが小さく薄くなる。

うちの子はどちらかというとシャイなようで、明るいところにはなかなか登場しない。夜間の消灯後と明け方がチャンス!(・・・なんの)。

比較的温和なポリプで砂利に潜る性質もあるようなので、底砂を敷くとおもしろいかもしれない。

Polypterus delhezi

一般名称:ポリプテルス・デルヘッジ

学名:Polypterus delhezi

生息地:ザイール、シャリ

全長:水槽内ではで30センチ程度で止まることが多いようだ。25cmほどで没。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

あまり大きくならない仲間の中ではしょうりきも多く恐竜っぽい姿になる。

灰褐色の体にバンドもそれぞれ異なり、しっかり縦にはいったものや、ぶち状、不整列など、自分好みの模様を探すのも楽しい。幼魚の頃は全体的に筒状で、なんかウィークシーみたいだが、成長すると頭部の割り合いが小さく薄くなる。

うちの子はどちらかというとシャイなようで、明るいところにはなかなか登場しない。夜間の消灯後と明け方がチャンス!(・・・なんの)。

比較的温和なポリプで砂利に潜る性質もあるようなので、底砂を敷くとおもしろいかもしれない。

Polypterus delhezi

一般名称:ポリプテルス・デルヘッジ

学名:Polypterus delhezi

生息地:ザイール、シャリ

全長:水槽内ではで30センチ程度で止まることが多いようだ。25cmほどで没。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

あまり大きくならない仲間の中ではしょうりきも多く恐竜っぽい姿になる。

灰褐色の体にバンドもそれぞれ異なり、しっかり縦にはいったものや、ぶち状、不整列など、自分好みの模様を探すのも楽しい。幼魚の頃は全体的に筒状で、なんかウィークシーみたいだが、成長すると頭部の割り合いが小さく薄くなる。

うちの子はどちらかというとシャイなようで、明るいところにはなかなか登場しない。夜間の消灯後と明け方がチャンス!(・・・なんの)。

比較的温和なポリプで砂利に潜る性質もあるようなので、底砂を敷くとおもしろいかもしれない。

Polypterus retropinnisi

一般名称:ポリプテルス・レトロピンニス

初期はザイールグリーンと呼ばれていたが→モケレンベンベ→レトロピンニスと変わった。

学名:Polypterus retropinnis

生息地:ザイール、コンゴ川あたり

全長:30cmほどまで成長したが、没。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

いい状態で育てあげれば全身が緑に発色し目立つ存在になる。頭がかなりひらべったいのが特徴。

狭いところ、暗いところが大好きで、わずかな隙間でも無理矢理頭をねじこんで通ろうとするため、角のとがったものは置かない方がいい。

また、よく砂に鼻管をつっこんでさぐるので、砂を敷くなら細かいものの方が傷つかなくていいだろう。意外に成長が早いことも判明。

Polypterus retropinnisi

一般名称:ポリプテルス・レトロピンニス

初期はザイールグリーンと呼ばれていたが→モケレンベンベ→レトロピンニスと変わった。

学名:Polypterus retropinnis

生息地:ザイール、コンゴ川あたり

全長:30cmほどまで成長したが、没。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

いい状態で育てあげれば全身が緑に発色し目立つ存在になる。頭がかなりひらべったいのが特徴。

狭いところ、暗いところが大好きで、わずかな隙間でも無理矢理頭をねじこんで通ろうとするため、角のとがったものは置かない方がいい。

また、よく砂に鼻管をつっこんでさぐるので、砂を敷くなら細かいものの方が傷つかなくていいだろう。意外に成長が早いことも判明。

Polypterus retropinnisi

一般名称:ポリプテルス・レトロピンニス

初期はザイールグリーンと呼ばれていたが→モケレンベンベ→レトロピンニスと変わった。

学名:Polypterus retropinnis

生息地:ザイール、コンゴ川あたり

全長:30cmほどまで成長したが、没。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

いい状態で育てあげれば全身が緑に発色し目立つ存在になる。頭がかなりひらべったいのが特徴。

狭いところ、暗いところが大好きで、わずかな隙間でも無理矢理頭をねじこんで通ろうとするため、角のとがったものは置かない方がいい。

また、よく砂に鼻管をつっこんでさぐるので、砂を敷くなら細かいものの方が傷つかなくていいだろう。意外に成長が早いことも判明。

Polypterus mokelembembe

一般名称:ポリプテルス・モケレンベンベ(レトロピンニスとモケレンベンベの名称が入れ替わった。)

学名:Polypterus mokelembembe

生息地:ザイール

全長:成魚で25〜30センチ程度。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

元祖レトロと呼ばれていたものとは種類が違うらしいとは言われていたが、モケレンベンベと逆だったとはね(笑)。

全体的にかなり渋い褐色で太めのバンドが入る。頭付近も血管のような模様がはいっていて特徴的。結構きれいな模様の個体もあり、バリエーションがあるのでお気に入りを探すのも楽しいかも。

大型になりやすいポリプの中ではもっとも小さいタイプなので場所をとらずに飼いやすいが、水質の変化にはちとうるさいようだ。

食も細く、成長は結構遅い。

Polypterus mokelembembe

一般名称:ポリプテルス・モケレンベンベ(レトロピンニスとモケレンベンベの名称が入れ替わった。)

学名:Polypterus mokelembembe

生息地:ザイール

全長:成魚で25〜30センチ程度。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

元祖レトロと呼ばれていたものとは種類が違うらしいとは言われていたが、モケレンベンベと逆だったとはね(笑)。

全体的にかなり渋い褐色で太めのバンドが入る。頭付近も血管のような模様がはいっていて特徴的。結構きれいな模様の個体もあり、バリエーションがあるのでお気に入りを探すのも楽しいかも。

大型になりやすいポリプの中ではもっとも小さいタイプなので場所をとらずに飼いやすいが、水質の変化にはちとうるさいようだ。

食も細く、成長は結構遅い。

Polypterus mokelembembe

一般名称:ポリプテルス・モケレンベンベ(レトロピンニスとモケレンベンベの名称が入れ替わった。)

学名:Polypterus mokelembembe

生息地:ザイール

全長:成魚で25〜30センチ程度。

水質:中性〜弱酸性

特徴:

元祖レトロと呼ばれていたものとは種類が違うらしいとは言われていたが、モケレンベンベと逆だったとはね(笑)。

全体的にかなり渋い褐色で太めのバンドが入る。頭付近も血管のような模様がはいっていて特徴的。結構きれいな模様の個体もあり、バリエーションがあるのでお気に入りを探すのも楽しいかも。

大型になりやすいポリプの中ではもっとも小さいタイプなので場所をとらずに飼いやすいが、水質の変化にはちとうるさいようだ。

食も細く、成長は結構遅い。

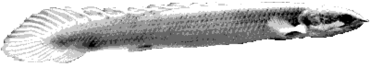

Polypterus bichir lapradei

一般名称:ポリプテルス・ラプラディ

学名:Polypterus bichir lapradei

生息地:ナイル川、コンゴ川、ニジェール川、セネガル川、ガンビア川、ブラックボルタ川など

全長:水槽内では40〜50センチ位らしい。

水質:中性〜弱酸性

価格

特徴:

ビキールの仲間の中では小型なので比較的飼い易い。成長も結構緩やかだと思う。

地味だけど、成長するとだんだん体の縞もくっきりしてくるようで、結構おもしろい。

一般的に神経質で水質にも敏感と言われるが、うちの子は結構おっとりしてるようだ。最初隠れていたが、人影を察知して餌をねだりにくるほどに慣れて来た。

今まで飼ったポリプテルスの中でも補食が最もへたくそなようだ。

Polypterus bichir lapradei

一般名称:ポリプテルス・ラプラディ

学名:Polypterus bichir lapradei

生息地:ナイル川、コンゴ川、ニジェール川、セネガル川、ガンビア川、ブラックボルタ川など

全長:水槽内では40〜50センチ位らしい。

水質:中性〜弱酸性

価格

特徴:

ビキールの仲間の中では小型なので比較的飼い易い。成長も結構緩やかだと思う。

地味だけど、成長するとだんだん体の縞もくっきりしてくるようで、結構おもしろい。

一般的に神経質で水質にも敏感と言われるが、うちの子は結構おっとりしてるようだ。最初隠れていたが、人影を察知して餌をねだりにくるほどに慣れて来た。

今まで飼ったポリプテルスの中でも補食が最もへたくそなようだ。

Polypterus bichir lapradei

一般名称:ポリプテルス・ラプラディ

学名:Polypterus bichir lapradei

生息地:ナイル川、コンゴ川、ニジェール川、セネガル川、ガンビア川、ブラックボルタ川など

全長:水槽内では40〜50センチ位らしい。

水質:中性〜弱酸性

価格

特徴:

ビキールの仲間の中では小型なので比較的飼い易い。成長も結構緩やかだと思う。

地味だけど、成長するとだんだん体の縞もくっきりしてくるようで、結構おもしろい。

一般的に神経質で水質にも敏感と言われるが、うちの子は結構おっとりしてるようだ。最初隠れていたが、人影を察知して餌をねだりにくるほどに慣れて来た。

今まで飼ったポリプテルスの中でも補食が最もへたくそなようだ。

Tips

混泳の恐怖1

混泳の恐怖1

みんなに餌をやり、落ち着いて今月のアクアライフを読んでいました。

「ふむふむ。ポリプは底にいる表皮の固い魚が好物か・・だからオトシンがやられちゃったんだ・・・」などと感心してそろそろ照明を消そうと水槽に近付いた直後!!とっさに夢中で水槽をばんばん叩いていました。

なんと!新入りの小さなザイールグリーンがアベニーを頭からくわえこんでいたではありませんか。

アベニーもそうはさせじと必死の抵抗か体を目一杯ふくらませたフグちょうちん状態になっていました。

慌ててもくわえこんだまま逃げるグリーンを水槽に手をつっこんで離すまで追い掛けまわしました。

なんとか危機一髪でしたが可哀想に、アベニーはちょうどくわえられた顎の下あたりが見事にくびれてしまいました。

うちのアベニーって立派に育ってて3.5センチはあるのよね。無抵抗で縦にすっぽりおさまらなければとても口にはいるサイズじゃない。

そもそもグリーンの2倍はあるセネたちでさえまったく今まで襲う気振りもなかったのですっかり油断してました。ワイルド個体はやはり恐ろしい・・・

もちろんすぐさまセパレーターで区切り、念のためポリプとスネークヘッドはすべて反対に隔離しました。水量も減らして飛び越えられないようにしました。

あんなに細っこいのに、結構ショッキングな場面だったなぁ。おかげで何もしてないセネがめちゃくちゃせまそうでかわいそう。早く90センチをたちあげねば・・・アベニーも早くショックから立ち直ってくれますように。まじやばかったなぁ。

<当時45センチ水槽での混泳だったので、早いけど一週間後に90センチに移動>

混泳の恐怖2

混泳の恐怖2

帰ってきたらザイールグリーンの姿が見当たらない。青くなって流木も全て取り出し、レイアウトをひっくりかえして隅まで捜索したが、いない。ふと見るとセネガルスのにょろちゃん2号の腹が、いびつな形に膨らんでいるではないかっっ!めだかの数を数えても減っている様子はなく他に食べるものも心当たりはない。

「ま、まさか・・・まさかぁっっ!!!」

大きさはそんなに変わらないけど、ザイールって細いんです。ポリプって縦にでも口に入るものは無理矢理飲み込もうとするので、やろうと思えば不可能ではないかも。そういやよくエンドリがセネを飲み込んだという話も聞くし。

一度悪い方へ考え出すと止まらない。空けた時間を考えるとまだ消化はされてないはず。

そう思った時には鬼のような形相で一番大きい網を握っていた。こういう時って人間通常以上の能力を発揮するもので、殺気を感じて90センチ水槽を逃げ回るにょろちゃん2を驚く程すばやくすくいあげる。

が、激しく抵抗して飛んで逃げようとするので網の上からつかんでしまった。うなぎのごとくすりぬけようとするにょろ2と格闘してようやくひっくり返し、口をこじあけようとするが力が強く、なんとか押さえ込んでそっとだが腹をくいくい押してみる。動きはなし。

絶望にかられてふと水中を見るとやや傾いたモアイが目についた。

「?」。

もしやと思って中を覗くと。。。いた。

またしてもせまいところにはまりこんで出られなかったらしい。これを救出してにょろちゃんはと見ると・・・

あまりに激しく暴れて抵抗したため、うろこがところどころはがれて白くなっている。しかも、鼻管のさきっぽが鼻血のように赤くなっている惨めな姿が。

ごめんよぉぉぉぉ、疑ったりして悪かった。ひどい飼い主を許してねぇええええ。おわびにキャットを少し多めに落としてあげたらむしゃむしゃ食べた。夜になって、鼻血状態も回復して良かった。

Tips

混泳の恐怖1

混泳の恐怖1

みんなに餌をやり、落ち着いて今月のアクアライフを読んでいました。

「ふむふむ。ポリプは底にいる表皮の固い魚が好物か・・だからオトシンがやられちゃったんだ・・・」などと感心してそろそろ照明を消そうと水槽に近付いた直後!!とっさに夢中で水槽をばんばん叩いていました。

なんと!新入りの小さなザイールグリーンがアベニーを頭からくわえこんでいたではありませんか。

アベニーもそうはさせじと必死の抵抗か体を目一杯ふくらませたフグちょうちん状態になっていました。

慌ててもくわえこんだまま逃げるグリーンを水槽に手をつっこんで離すまで追い掛けまわしました。

なんとか危機一髪でしたが可哀想に、アベニーはちょうどくわえられた顎の下あたりが見事にくびれてしまいました。

うちのアベニーって立派に育ってて3.5センチはあるのよね。無抵抗で縦にすっぽりおさまらなければとても口にはいるサイズじゃない。

そもそもグリーンの2倍はあるセネたちでさえまったく今まで襲う気振りもなかったのですっかり油断してました。ワイルド個体はやはり恐ろしい・・・

もちろんすぐさまセパレーターで区切り、念のためポリプとスネークヘッドはすべて反対に隔離しました。水量も減らして飛び越えられないようにしました。

あんなに細っこいのに、結構ショッキングな場面だったなぁ。おかげで何もしてないセネがめちゃくちゃせまそうでかわいそう。早く90センチをたちあげねば・・・アベニーも早くショックから立ち直ってくれますように。まじやばかったなぁ。

<当時45センチ水槽での混泳だったので、早いけど一週間後に90センチに移動>

混泳の恐怖2

混泳の恐怖2

帰ってきたらザイールグリーンの姿が見当たらない。青くなって流木も全て取り出し、レイアウトをひっくりかえして隅まで捜索したが、いない。ふと見るとセネガルスのにょろちゃん2号の腹が、いびつな形に膨らんでいるではないかっっ!めだかの数を数えても減っている様子はなく他に食べるものも心当たりはない。

「ま、まさか・・・まさかぁっっ!!!」

大きさはそんなに変わらないけど、ザイールって細いんです。ポリプって縦にでも口に入るものは無理矢理飲み込もうとするので、やろうと思えば不可能ではないかも。そういやよくエンドリがセネを飲み込んだという話も聞くし。

一度悪い方へ考え出すと止まらない。空けた時間を考えるとまだ消化はされてないはず。

そう思った時には鬼のような形相で一番大きい網を握っていた。こういう時って人間通常以上の能力を発揮するもので、殺気を感じて90センチ水槽を逃げ回るにょろちゃん2を驚く程すばやくすくいあげる。

が、激しく抵抗して飛んで逃げようとするので網の上からつかんでしまった。うなぎのごとくすりぬけようとするにょろ2と格闘してようやくひっくり返し、口をこじあけようとするが力が強く、なんとか押さえ込んでそっとだが腹をくいくい押してみる。動きはなし。

絶望にかられてふと水中を見るとやや傾いたモアイが目についた。

「?」。

もしやと思って中を覗くと。。。いた。

またしてもせまいところにはまりこんで出られなかったらしい。これを救出してにょろちゃんはと見ると・・・

あまりに激しく暴れて抵抗したため、うろこがところどころはがれて白くなっている。しかも、鼻管のさきっぽが鼻血のように赤くなっている惨めな姿が。

ごめんよぉぉぉぉ、疑ったりして悪かった。ひどい飼い主を許してねぇええええ。おわびにキャットを少し多めに落としてあげたらむしゃむしゃ食べた。夜になって、鼻血状態も回復して良かった。

✕

Tips

混泳の恐怖1

混泳の恐怖1

みんなに餌をやり、落ち着いて今月のアクアライフを読んでいました。

「ふむふむ。ポリプは底にいる表皮の固い魚が好物か・・だからオトシンがやられちゃったんだ・・・」などと感心してそろそろ照明を消そうと水槽に近付いた直後!!とっさに夢中で水槽をばんばん叩いていました。

なんと!新入りの小さなザイールグリーンがアベニーを頭からくわえこんでいたではありませんか。

アベニーもそうはさせじと必死の抵抗か体を目一杯ふくらませたフグちょうちん状態になっていました。

慌ててもくわえこんだまま逃げるグリーンを水槽に手をつっこんで離すまで追い掛けまわしました。

なんとか危機一髪でしたが可哀想に、アベニーはちょうどくわえられた顎の下あたりが見事にくびれてしまいました。

うちのアベニーって立派に育ってて3.5センチはあるのよね。無抵抗で縦にすっぽりおさまらなければとても口にはいるサイズじゃない。

そもそもグリーンの2倍はあるセネたちでさえまったく今まで襲う気振りもなかったのですっかり油断してました。ワイルド個体はやはり恐ろしい・・・

もちろんすぐさまセパレーターで区切り、念のためポリプとスネークヘッドはすべて反対に隔離しました。水量も減らして飛び越えられないようにしました。

あんなに細っこいのに、結構ショッキングな場面だったなぁ。おかげで何もしてないセネがめちゃくちゃせまそうでかわいそう。早く90センチをたちあげねば・・・アベニーも早くショックから立ち直ってくれますように。まじやばかったなぁ。

<当時45センチ水槽での混泳だったので、早いけど一週間後に90センチに移動>

混泳の恐怖2

混泳の恐怖2

帰ってきたらザイールグリーンの姿が見当たらない。青くなって流木も全て取り出し、レイアウトをひっくりかえして隅まで捜索したが、いない。ふと見るとセネガルスのにょろちゃん2号の腹が、いびつな形に膨らんでいるではないかっっ!めだかの数を数えても減っている様子はなく他に食べるものも心当たりはない。

「ま、まさか・・・まさかぁっっ!!!」

大きさはそんなに変わらないけど、ザイールって細いんです。ポリプって縦にでも口に入るものは無理矢理飲み込もうとするので、やろうと思えば不可能ではないかも。そういやよくエンドリがセネを飲み込んだという話も聞くし。

一度悪い方へ考え出すと止まらない。空けた時間を考えるとまだ消化はされてないはず。

そう思った時には鬼のような形相で一番大きい網を握っていた。こういう時って人間通常以上の能力を発揮するもので、殺気を感じて90センチ水槽を逃げ回るにょろちゃん2を驚く程すばやくすくいあげる。

が、激しく抵抗して飛んで逃げようとするので網の上からつかんでしまった。うなぎのごとくすりぬけようとするにょろ2と格闘してようやくひっくり返し、口をこじあけようとするが力が強く、なんとか押さえ込んでそっとだが腹をくいくい押してみる。動きはなし。

絶望にかられてふと水中を見るとやや傾いたモアイが目についた。

「?」。

もしやと思って中を覗くと。。。いた。

またしてもせまいところにはまりこんで出られなかったらしい。これを救出してにょろちゃんはと見ると・・・

あまりに激しく暴れて抵抗したため、うろこがところどころはがれて白くなっている。しかも、鼻管のさきっぽが鼻血のように赤くなっている惨めな姿が。

ごめんよぉぉぉぉ、疑ったりして悪かった。ひどい飼い主を許してねぇええええ。おわびにキャットを少し多めに落としてあげたらむしゃむしゃ食べた。夜になって、鼻血状態も回復して良かった。

飼育

水槽と濾過装置

水槽

ポリプはその種類によって20〜30センチの小型のものから70〜80になる大型のものもいます。昼間はあまり動かないのと古代魚の中では身体が柔らかい方なので極端に大きな水槽である必要はないと思います。

ただ、ポリプがもっとも魅力的に見えるあの悠々のびのびとした泳ぎを見るにはやはり体長の3〜4倍の広さがあった方が私はいいと思います。

好みにもよりますが、90センチを超える水槽はガラスよりアクリル製の方が破損や重量などを考えるといいと思います。

また、餌を見つけるのがあまりうまくないため、最初からかなり大きな水槽に入れるとなかなか見つけられないことがあるので、できれば成長に応じて徐々に大きな水槽に移動させるのが理想的。

濾過装置

生き餌にしても、タブレットなどにしても汚すので、濾過は通常よりパワーがあるものがいいでしょう。外部濾過ならワンランク上のサイズを選んだ方がいいです。上部などサイズが変えられない場合もパワーが強いものや投げ込み式などで補助した方が良いでしょう。

よく「古いこなれた水を好む」とありますが、これは「汚い水」という意味ではありません。濾過がしっかりしていれば、バクテリアなども落ち着いて頻繁に換水しなくてもいい状態の水ができるというようなことで、やはり糞や食べ粕などが残っていれば亜硝酸など有害物がたまり、病気や目の白濁などを引き起こします。掃除はマメにしましょうね。

また、外掛式のものは、上部に隙間ができてしまうのでおすすめできません。(よく飛びます)

その他の器材

ヒーター

水量にあわせるのはもちろんですが、ヒーターの下に潜り込んだりぶつかったりするのでヒーターカバーを着けておいた方が安全です。

底砂

とにかくよく汚すので、ベアタンク(何も敷かない)にしている人が多いです。ただ、砂に潜る性質もあるので、個人的には敷いてあげたいな。

基本的に底をひきずるようにしていることが多いのであまり角のあるようなものは避けた方がいいでしょう。かといって細かいものはポリプが動くたびに舞い上がってしまったり、掃除の時に吸い込んだりしがちなので、重量のあるものがいいでしょう。個人的にはガーネットストーンが重量もあって、体色もきれいに見せてくれるのでおすすめです。

シェルター

ポリプはとにかく暗くて狭いところに潜り込みたがる性質がありますので、土管や流木、洞窟型などシェルターがある方が落ち着くようです。

水草は根の浅いものだと引っこ抜きまくりますので、丈夫で根がしっかりしたものがいいでしょう。流木に活着させるのもいいでしょう。

蓋

ポリプ飼育にこれは絶対必要。力もジャンプ力もあるので脱走の名人です。普段おとなしいからと油断すると、夜中活発な時や何かに驚いた時などに飛び出します。

また、市販のものは角が器材設置のために開いているのがほとんどです。この隙間もしっかり塞いでおいた方がいいです。身体ぎりぎりの「まさか」というところからも飛び出します。

購入計画

購入計画

現在ショップで扱っているのは、8〜15センチほどの幼魚から若魚が多いです。個体によって成魚となった時のサイズが異なるので、衝動買いは危険です。かなり長生きする魚なので自分が最終的にどこまで設備を整えられるのかは最低限つかんで購入しましょう。

いろんなところへ見に行って、値段だけではなく店の雰囲気や店員さんの知識などもつかんでおいた方がいいでしょう。困った時に相談できるか、将来的に購入する必要のある商品が揃っているか、取り寄せなどもできるか、など。

また、店内の水槽を一通り見て、病気や死魚の多いところは、自分に有る程度知識がないと状態のよくない魚をつかまされてしまう恐れがあります。たいてい生き物は返品や取り替えがきかないことが多いので、信頼のおけるショップを選んだ方がいいです。長くつきあえるホームグラウンドとなるショップを一件はつかんでおいた方がいいですね。

選別

選別をする

私は幼体から育てることが好きですが、成長にともなって体色や模様が変化する種類もありますので、ある程度成長した個体で、気に入った模様を選ぶのもいいでしょう。大きさにともなって値段もあがっていくことが多いですのでお財布とも相談して。

基本的に明るい間は活発に動きまわらないのでじっとしているのは問題ありませんが、網をいれても逃げようともしない、動きがにぶいものは避けた方が無難。じっとしていてわからない時は、店員さんに頼んでちょっと動かしてもらうという方法もあります。

ひれが妙にぼろぼろになっていたり、スリ傷などがあるものはいじめられっこで弱い個体の可能性があります。(大量入荷していてある程度のひれの裂けはしょうがないこともありますが)

全体を近くでじっくり観察して、身体から糸屑のようなものがでている場合は寄生虫がいる恐れがあります。

目が白濁している個体も避けた方がいいでしょう。水質の悪化による場合もありますが、不調であることは変わりません。

いつ入荷したのかも聞きましょう。ストレスなどから弱っていたり、免疫力が落ちていることもあります。

できれば入荷後一週間は様子を見て、トリートメントもしっかりされた個体を選ぶことをおすすめします。

ただし、入荷困難ですぐ売れてしまう恐れがある場合はリスクを背負っても購入することがあります。できればお取り置きを頼めるお店があるとリスクも減っていいですね。ただし、マナーとしてお取り置きを頼んだ個体は異常がなければ必ず引き取りましょう。

セッティング

セッティング

ポリプは目などがよくないかわりに震動には敏感なので、直接床の震動が伝わらない場所に。暴走して飛び出したり、水槽内の器機に激突したりします。蓋は上にも記したように、隙間をなくす。

また、水位は上限いっぱいにしないこと。ポリプは空気呼吸もするため、たまに水中に顔を出します。また、飛び跳ねた時に蓋にぶつかることもあるので、5センチくらいは水位を下げた方がいいでしょう。

混泳

混泳

被害に遭う

大型肉食魚(食われる可能性が)。同サイズくらいでないとうまくいかないかも。

体表をなめるプレコの仲間(セルフィンプレコも被害例あります)

フグ類。ひれを齧る癖があります。また毒性のものもあるので。

単独飼育が基本の肺魚や電気ナマズなども危険。

加害となる

小型の魚。細長い魚(長さがあっても口に入れば無理に呑み込もうとする)。オトシンなどガラスに貼り付いていても食べる。動きの素早い魚でも、夜動きが鈍くなった時に襲う。

コリドラスや小型ふぐなどは毒を持っているものもあるので、呑み込むとお互いに危険です。

底棲の表皮の固い魚を好むところもありますが、プレコ、コリなどそのウロコや刺がつかえて危険なこともあります。

餌

餌

ズバリ肉食メイン。幼魚のうちは赤虫やイトメが主食。成魚になると生きた小魚を食べるようになる。大型ナマズなどの沈下性のタブレットも有効。沈めばクリルも結構好きでヤマトヌマエビなどを入れておくと食べられてしまう。かなり大食漢で、口にはいる大きさの魚なら飲み込んでしまうので、混泳はよく考えて。

ポリプを含む古代魚は,餌によって生殖器官が未発達になる場合があるそうです。単一の餌では栄養の偏りから内臓疾患,骨の異常などが起きる可能性があるのでさまざまな餌をバランスよく与えるのが理想です。何を食べるかやってみないとわからないところもあるのでいろいろ試してみて下さい。

基本的に人工飼料はいろいろな栄養が入っていますが、やはり肉食ばかりでなく、植物性も積極的にとらせたほうがいいと思います。

植物性の餌といえばプレコタブレットなどがありますが、それもあまり食べない場合は生きたえびなどに水草や苔を食べさせれば間接的に摂取できます。

生き餌のメダカやアカヒレに植物性の餌を充分に与えれば、これも間接的にOKだと思います。

いつも沈んでいるものばかり与えると太りがちになるので、運動させるために生き餌を与えるのもお魚ダイエットには効果があるでしょう。

飼育

水槽と濾過装置

水槽

ポリプはその種類によって20〜30センチの小型のものから70〜80になる大型のものもいます。昼間はあまり動かないのと古代魚の中では身体が柔らかい方なので極端に大きな水槽である必要はないと思います。

ただ、ポリプがもっとも魅力的に見えるあの悠々のびのびとした泳ぎを見るにはやはり体長の3〜4倍の広さがあった方が私はいいと思います。

好みにもよりますが、90センチを超える水槽はガラスよりアクリル製の方が破損や重量などを考えるといいと思います。

また、餌を見つけるのがあまりうまくないため、最初からかなり大きな水槽に入れるとなかなか見つけられないことがあるので、できれば成長に応じて徐々に大きな水槽に移動させるのが理想的。

濾過装置

生き餌にしても、タブレットなどにしても汚すので、濾過は通常よりパワーがあるものがいいでしょう。外部濾過ならワンランク上のサイズを選んだ方がいいです。上部などサイズが変えられない場合もパワーが強いものや投げ込み式などで補助した方が良いでしょう。

よく「古いこなれた水を好む」とありますが、これは「汚い水」という意味ではありません。濾過がしっかりしていれば、バクテリアなども落ち着いて頻繁に換水しなくてもいい状態の水ができるというようなことで、やはり糞や食べ粕などが残っていれば亜硝酸など有害物がたまり、病気や目の白濁などを引き起こします。掃除はマメにしましょうね。

また、外掛式のものは、上部に隙間ができてしまうのでおすすめできません。(よく飛びます)

その他の器材

ヒーター

水量にあわせるのはもちろんですが、ヒーターの下に潜り込んだりぶつかったりするのでヒーターカバーを着けておいた方が安全です。

底砂

とにかくよく汚すので、ベアタンク(何も敷かない)にしている人が多いです。ただ、砂に潜る性質もあるので、個人的には敷いてあげたいな。

基本的に底をひきずるようにしていることが多いのであまり角のあるようなものは避けた方がいいでしょう。かといって細かいものはポリプが動くたびに舞い上がってしまったり、掃除の時に吸い込んだりしがちなので、重量のあるものがいいでしょう。個人的にはガーネットストーンが重量もあって、体色もきれいに見せてくれるのでおすすめです。

シェルター

ポリプはとにかく暗くて狭いところに潜り込みたがる性質がありますので、土管や流木、洞窟型などシェルターがある方が落ち着くようです。

水草は根の浅いものだと引っこ抜きまくりますので、丈夫で根がしっかりしたものがいいでしょう。流木に活着させるのもいいでしょう。

蓋

ポリプ飼育にこれは絶対必要。力もジャンプ力もあるので脱走の名人です。普段おとなしいからと油断すると、夜中活発な時や何かに驚いた時などに飛び出します。

また、市販のものは角が器材設置のために開いているのがほとんどです。この隙間もしっかり塞いでおいた方がいいです。身体ぎりぎりの「まさか」というところからも飛び出します。

購入計画

購入計画

現在ショップで扱っているのは、8〜15センチほどの幼魚から若魚が多いです。個体によって成魚となった時のサイズが異なるので、衝動買いは危険です。かなり長生きする魚なので自分が最終的にどこまで設備を整えられるのかは最低限つかんで購入しましょう。

いろんなところへ見に行って、値段だけではなく店の雰囲気や店員さんの知識などもつかんでおいた方がいいでしょう。困った時に相談できるか、将来的に購入する必要のある商品が揃っているか、取り寄せなどもできるか、など。

また、店内の水槽を一通り見て、病気や死魚の多いところは、自分に有る程度知識がないと状態のよくない魚をつかまされてしまう恐れがあります。たいてい生き物は返品や取り替えがきかないことが多いので、信頼のおけるショップを選んだ方がいいです。長くつきあえるホームグラウンドとなるショップを一件はつかんでおいた方がいいですね。

選別

選別をする

私は幼体から育てることが好きですが、成長にともなって体色や模様が変化する種類もありますので、ある程度成長した個体で、気に入った模様を選ぶのもいいでしょう。大きさにともなって値段もあがっていくことが多いですのでお財布とも相談して。

基本的に明るい間は活発に動きまわらないのでじっとしているのは問題ありませんが、網をいれても逃げようともしない、動きがにぶいものは避けた方が無難。じっとしていてわからない時は、店員さんに頼んでちょっと動かしてもらうという方法もあります。

ひれが妙にぼろぼろになっていたり、スリ傷などがあるものはいじめられっこで弱い個体の可能性があります。(大量入荷していてある程度のひれの裂けはしょうがないこともありますが)

全体を近くでじっくり観察して、身体から糸屑のようなものがでている場合は寄生虫がいる恐れがあります。

目が白濁している個体も避けた方がいいでしょう。水質の悪化による場合もありますが、不調であることは変わりません。

いつ入荷したのかも聞きましょう。ストレスなどから弱っていたり、免疫力が落ちていることもあります。

できれば入荷後一週間は様子を見て、トリートメントもしっかりされた個体を選ぶことをおすすめします。

ただし、入荷困難ですぐ売れてしまう恐れがある場合はリスクを背負っても購入することがあります。できればお取り置きを頼めるお店があるとリスクも減っていいですね。ただし、マナーとしてお取り置きを頼んだ個体は異常がなければ必ず引き取りましょう。

セッティング

セッティング

ポリプは目などがよくないかわりに震動には敏感なので、直接床の震動が伝わらない場所に。暴走して飛び出したり、水槽内の器機に激突したりします。蓋は上にも記したように、隙間をなくす。

また、水位は上限いっぱいにしないこと。ポリプは空気呼吸もするため、たまに水中に顔を出します。また、飛び跳ねた時に蓋にぶつかることもあるので、5センチくらいは水位を下げた方がいいでしょう。

混泳

混泳

被害に遭う

大型肉食魚(食われる可能性が)。同サイズくらいでないとうまくいかないかも。

体表をなめるプレコの仲間(セルフィンプレコも被害例あります)

フグ類。ひれを齧る癖があります。また毒性のものもあるので。

単独飼育が基本の肺魚や電気ナマズなども危険。

加害となる

小型の魚。細長い魚(長さがあっても口に入れば無理に呑み込もうとする)。オトシンなどガラスに貼り付いていても食べる。動きの素早い魚でも、夜動きが鈍くなった時に襲う。

コリドラスや小型ふぐなどは毒を持っているものもあるので、呑み込むとお互いに危険です。

底棲の表皮の固い魚を好むところもありますが、プレコ、コリなどそのウロコや刺がつかえて危険なこともあります。

餌

餌

ズバリ肉食メイン。幼魚のうちは赤虫やイトメが主食。成魚になると生きた小魚を食べるようになる。大型ナマズなどの沈下性のタブレットも有効。沈めばクリルも結構好きでヤマトヌマエビなどを入れておくと食べられてしまう。かなり大食漢で、口にはいる大きさの魚なら飲み込んでしまうので、混泳はよく考えて。

ポリプを含む古代魚は,餌によって生殖器官が未発達になる場合があるそうです。単一の餌では栄養の偏りから内臓疾患,骨の異常などが起きる可能性があるのでさまざまな餌をバランスよく与えるのが理想です。何を食べるかやってみないとわからないところもあるのでいろいろ試してみて下さい。

基本的に人工飼料はいろいろな栄養が入っていますが、やはり肉食ばかりでなく、植物性も積極的にとらせたほうがいいと思います。

植物性の餌といえばプレコタブレットなどがありますが、それもあまり食べない場合は生きたえびなどに水草や苔を食べさせれば間接的に摂取できます。

生き餌のメダカやアカヒレに植物性の餌を充分に与えれば、これも間接的にOKだと思います。

いつも沈んでいるものばかり与えると太りがちになるので、運動させるために生き餌を与えるのもお魚ダイエットには効果があるでしょう。

✕

飼育

水槽と濾過装置

水槽

ポリプはその種類によって20〜30センチの小型のものから70〜80になる大型のものもいます。昼間はあまり動かないのと古代魚の中では身体が柔らかい方なので極端に大きな水槽である必要はないと思います。

ただ、ポリプがもっとも魅力的に見えるあの悠々のびのびとした泳ぎを見るにはやはり体長の3〜4倍の広さがあった方が私はいいと思います。

好みにもよりますが、90センチを超える水槽はガラスよりアクリル製の方が破損や重量などを考えるといいと思います。

また、餌を見つけるのがあまりうまくないため、最初からかなり大きな水槽に入れるとなかなか見つけられないことがあるので、できれば成長に応じて徐々に大きな水槽に移動させるのが理想的。

濾過装置

生き餌にしても、タブレットなどにしても汚すので、濾過は通常よりパワーがあるものがいいでしょう。外部濾過ならワンランク上のサイズを選んだ方がいいです。上部などサイズが変えられない場合もパワーが強いものや投げ込み式などで補助した方が良いでしょう。

よく「古いこなれた水を好む」とありますが、これは「汚い水」という意味ではありません。濾過がしっかりしていれば、バクテリアなども落ち着いて頻繁に換水しなくてもいい状態の水ができるというようなことで、やはり糞や食べ粕などが残っていれば亜硝酸など有害物がたまり、病気や目の白濁などを引き起こします。掃除はマメにしましょうね。

また、外掛式のものは、上部に隙間ができてしまうのでおすすめできません。(よく飛びます)

その他の器材

ヒーター

水量にあわせるのはもちろんですが、ヒーターの下に潜り込んだりぶつかったりするのでヒーターカバーを着けておいた方が安全です。

底砂

とにかくよく汚すので、ベアタンク(何も敷かない)にしている人が多いです。ただ、砂に潜る性質もあるので、個人的には敷いてあげたいな。

基本的に底をひきずるようにしていることが多いのであまり角のあるようなものは避けた方がいいでしょう。かといって細かいものはポリプが動くたびに舞い上がってしまったり、掃除の時に吸い込んだりしがちなので、重量のあるものがいいでしょう。個人的にはガーネットストーンが重量もあって、体色もきれいに見せてくれるのでおすすめです。

シェルター

ポリプはとにかく暗くて狭いところに潜り込みたがる性質がありますので、土管や流木、洞窟型などシェルターがある方が落ち着くようです。

水草は根の浅いものだと引っこ抜きまくりますので、丈夫で根がしっかりしたものがいいでしょう。流木に活着させるのもいいでしょう。

蓋

ポリプ飼育にこれは絶対必要。力もジャンプ力もあるので脱走の名人です。普段おとなしいからと油断すると、夜中活発な時や何かに驚いた時などに飛び出します。

また、市販のものは角が器材設置のために開いているのがほとんどです。この隙間もしっかり塞いでおいた方がいいです。身体ぎりぎりの「まさか」というところからも飛び出します。

購入計画

購入計画

現在ショップで扱っているのは、8〜15センチほどの幼魚から若魚が多いです。個体によって成魚となった時のサイズが異なるので、衝動買いは危険です。かなり長生きする魚なので自分が最終的にどこまで設備を整えられるのかは最低限つかんで購入しましょう。

いろんなところへ見に行って、値段だけではなく店の雰囲気や店員さんの知識などもつかんでおいた方がいいでしょう。困った時に相談できるか、将来的に購入する必要のある商品が揃っているか、取り寄せなどもできるか、など。

また、店内の水槽を一通り見て、病気や死魚の多いところは、自分に有る程度知識がないと状態のよくない魚をつかまされてしまう恐れがあります。たいてい生き物は返品や取り替えがきかないことが多いので、信頼のおけるショップを選んだ方がいいです。長くつきあえるホームグラウンドとなるショップを一件はつかんでおいた方がいいですね。

選別

選別をする

私は幼体から育てることが好きですが、成長にともなって体色や模様が変化する種類もありますので、ある程度成長した個体で、気に入った模様を選ぶのもいいでしょう。大きさにともなって値段もあがっていくことが多いですのでお財布とも相談して。

基本的に明るい間は活発に動きまわらないのでじっとしているのは問題ありませんが、網をいれても逃げようともしない、動きがにぶいものは避けた方が無難。じっとしていてわからない時は、店員さんに頼んでちょっと動かしてもらうという方法もあります。

ひれが妙にぼろぼろになっていたり、スリ傷などがあるものはいじめられっこで弱い個体の可能性があります。(大量入荷していてある程度のひれの裂けはしょうがないこともありますが)

全体を近くでじっくり観察して、身体から糸屑のようなものがでている場合は寄生虫がいる恐れがあります。

目が白濁している個体も避けた方がいいでしょう。水質の悪化による場合もありますが、不調であることは変わりません。

いつ入荷したのかも聞きましょう。ストレスなどから弱っていたり、免疫力が落ちていることもあります。

できれば入荷後一週間は様子を見て、トリートメントもしっかりされた個体を選ぶことをおすすめします。

ただし、入荷困難ですぐ売れてしまう恐れがある場合はリスクを背負っても購入することがあります。できればお取り置きを頼めるお店があるとリスクも減っていいですね。ただし、マナーとしてお取り置きを頼んだ個体は異常がなければ必ず引き取りましょう。

セッティング

セッティング

ポリプは目などがよくないかわりに震動には敏感なので、直接床の震動が伝わらない場所に。暴走して飛び出したり、水槽内の器機に激突したりします。蓋は上にも記したように、隙間をなくす。

また、水位は上限いっぱいにしないこと。ポリプは空気呼吸もするため、たまに水中に顔を出します。また、飛び跳ねた時に蓋にぶつかることもあるので、5センチくらいは水位を下げた方がいいでしょう。

混泳

混泳

被害に遭う

大型肉食魚(食われる可能性が)。同サイズくらいでないとうまくいかないかも。

体表をなめるプレコの仲間(セルフィンプレコも被害例あります)

フグ類。ひれを齧る癖があります。また毒性のものもあるので。

単独飼育が基本の肺魚や電気ナマズなども危険。

加害となる

小型の魚。細長い魚(長さがあっても口に入れば無理に呑み込もうとする)。オトシンなどガラスに貼り付いていても食べる。動きの素早い魚でも、夜動きが鈍くなった時に襲う。

コリドラスや小型ふぐなどは毒を持っているものもあるので、呑み込むとお互いに危険です。

底棲の表皮の固い魚を好むところもありますが、プレコ、コリなどそのウロコや刺がつかえて危険なこともあります。

餌

餌

ズバリ肉食メイン。幼魚のうちは赤虫やイトメが主食。成魚になると生きた小魚を食べるようになる。大型ナマズなどの沈下性のタブレットも有効。沈めばクリルも結構好きでヤマトヌマエビなどを入れておくと食べられてしまう。かなり大食漢で、口にはいる大きさの魚なら飲み込んでしまうので、混泳はよく考えて。

ポリプを含む古代魚は,餌によって生殖器官が未発達になる場合があるそうです。単一の餌では栄養の偏りから内臓疾患,骨の異常などが起きる可能性があるのでさまざまな餌をバランスよく与えるのが理想です。何を食べるかやってみないとわからないところもあるのでいろいろ試してみて下さい。

基本的に人工飼料はいろいろな栄養が入っていますが、やはり肉食ばかりでなく、植物性も積極的にとらせたほうがいいと思います。

植物性の餌といえばプレコタブレットなどがありますが、それもあまり食べない場合は生きたえびなどに水草や苔を食べさせれば間接的に摂取できます。

生き餌のメダカやアカヒレに植物性の餌を充分に与えれば、これも間接的にOKだと思います。

いつも沈んでいるものばかり与えると太りがちになるので、運動させるために生き餌を与えるのもお魚ダイエットには効果があるでしょう。

病気

マクロギロダクチルスポリプティ

マクロギロダクチルスポリプティ

症状

ワイルド個体のポリプテルスによく見られる寄生虫の一種。初期症状では吸虫なので寄生されたポリプが痒がって体をこすりつけるような仕草をする。(細く白い糸のようなものが生えていたらそれが寄生虫です)

末期になると体にもやもや毛が生えたような感じになり、狂ったように暴れ出す。放っておけば死に至るので早めの発見が大事。特に輸入直後の個体に見られる。

対策

短期で他の個体にも蔓延するので隔離して、グリーンFゴールド(顆粒)、リフィッシュ、トロピカルN等を規定量の半分以下で使用し、投薬・換水をくり返してください。

目に見える成虫は落としたとしても、卵を産んでいて孵化する可能性もあるので、駆除には時間がかかるかもしれません。

リフィッシュは劇薬のため、幼魚や体力の落ちている場合に使うと危険性が高いので注意が必要。

おたふく病(?)

おたふく病(?)

症状

初期症状はまず顔面が膨れ上がり、やがて全身がマツカサ病のごとく膨れ上がって死に至るという怖い病気でかかると死亡率も高い。完治するまでにも時間がかかるので体力勝負ともなる。

対策

グリーンFゴールドを規定量の半分以下で使用し、投薬・換水をくり返してください。

ボンド病(?)

ボンド病(?)

症状

全身がボンドで塗り込めたごとく粘膜が異常分泌されて真っ白な繭のようになり、恐ろしく進行が早いらしい。

早期発見が必須。

感染力も高く、死亡率も高いという怖い病気だ。

対策

水換えの繰り返し。それでも致死率は高い模様。

細菌性の病気らしく、グリーンFゴールドが効いたという話も。

昔はとりあえず塩を大量投入せよという話を聞いてましたが、塩を投入するとさらに粘膜の分泌を招くという結果にもなるので疑問が。。。

すり傷

すり傷

症状

底をはったり狭いところをすり抜けたりするので、すり傷ができることも多く、それから細菌感染して違う病気を招くことがあり。

対策

基本的に砂やレイアウトを考えれば予防できるが、ひどい時はニューグリーンFを規定量の半分程度で使用する。

ヒレや鼻管の欠損

ヒレや鼻管の欠損

症状

喧嘩や暴れた時に引っ掛かったりして欠損することもあり。根元からばっさりやられなければ再生の可能性は高い。

ただし胸鰭をやられるとバランス感覚がおかしくなったり、うまく泳げなくなったりもして弱っていくこともあり。

鼻管の場合は、再生するときにらっぱのごとく広がった鼻管になったり、ふたまたに分かれたへなちょこな鼻管になってしまうこともある。

対策

ひどい時は隔離して被害が広がらないようにします。傷から臭いがするのか他のポリプたちが寄ってたかって齧りつくことも(;;)

後は充分な給餌で栄養をつけて清浄な環境を保ちながら自然治癒を待つ。

エラの寄生虫

エラの寄生虫

症状

あくびをやたらするようになったら鰓を注目してみましょう。寄生虫がついてそれをふるい落とすための動作であることがあります。

ただし、普通にあくびをすることも多いので、必ずしも寄生虫というわけではありません。

対策

リフィッシュ、パラザンDを規定量の半分程度で使用し、投薬・換水をくり返してください。

リフィッシュの方が強いため、幼魚や体力の落ちている場合に使うと危険性が高いので注意が必要。

眼球の白濁とポップアイ

眼球の白濁とポップアイ

症状

長期換水を怠ると白濁症状がおこる。目がすっきりとしなくて膜がかかったように霞む時は水質を疑ってみよう。 悪化すれば失明の危険性もあり。

白濁が高じてポップアイ(目が膨張して飛び出した状態)になることもあります。 また、やってる人はいないと思い ますが、(と、いいつつ過去にやっていた私)ふぐやコリドラスと混泳させると毒性の物質を分泌していることがあるので注意。

対策

初期なら底砂などもきれいに掃除して換水をくり返せば治ってくるが、それでも回復しない場合はスレ傷病薬などを1/2〜2/3に薄めて薬浴させる。

腹部の膨張

腹部の膨張

症状

古い酸化した餌を与えると化学反応が起こって内臓の機能をおかしくすることがあります。。

日当たりのよい場所や湿度の高いところで保存すると意外に早く劣化するので注意。

対策

餌は小さめの容器に密封して早めに使い切ること。こういう症状があらわれた餌が確定できれば処分した方がいいかも。

白点病

白点病

症状

熱帯魚全般がかかりやすい病気だが、入荷直後のポリプ水槽に蔓延しているところをちょくちょくみかける。特にアミメウナギによく見る。

鰭に白い綿みたいの(寄生虫)がくっついているように見えるのですぐにわかる。飼育下では餌用の小魚から感染することもあるので注意。

初期ならば直る可能性も高く、餌食いもよいのであまり気にならないかもしれないが、鰓まで感染すると呼吸 困難になり命取りに。

対策

まず、これ以上産卵増殖しないよう、水温を28度以上にあげて塩を投入(水1リットルに対して2~7gまで)。初期ならばこれだけで直るかも。

唐辛子や擂り下ろしたにんにくをお茶用パックにいれて投入もききめがあるようだが、バクテリアも殺してしまうかもしれない。

ヒコサンがよくきくという話をきくが、劇薬なので規定量よりもかなり薄めて使用したほうが良いだろう。

状態により治療に数週間かかる場合もあり。

病気

マクロギロダクチルスポリプティ

マクロギロダクチルスポリプティ

症状

ワイルド個体のポリプテルスによく見られる寄生虫の一種。初期症状では吸虫なので寄生されたポリプが痒がって体をこすりつけるような仕草をする。(細く白い糸のようなものが生えていたらそれが寄生虫です)

末期になると体にもやもや毛が生えたような感じになり、狂ったように暴れ出す。放っておけば死に至るので早めの発見が大事。特に輸入直後の個体に見られる。

対策

短期で他の個体にも蔓延するので隔離して、グリーンFゴールド(顆粒)、リフィッシュ、トロピカルN等を規定量の半分以下で使用し、投薬・換水をくり返してください。

目に見える成虫は落としたとしても、卵を産んでいて孵化する可能性もあるので、駆除には時間がかかるかもしれません。

リフィッシュは劇薬のため、幼魚や体力の落ちている場合に使うと危険性が高いので注意が必要。

おたふく病(?)

おたふく病(?)

症状

初期症状はまず顔面が膨れ上がり、やがて全身がマツカサ病のごとく膨れ上がって死に至るという怖い病気でかかると死亡率も高い。完治するまでにも時間がかかるので体力勝負ともなる。

対策

グリーンFゴールドを規定量の半分以下で使用し、投薬・換水をくり返してください。

ボンド病(?)

ボンド病(?)

症状

全身がボンドで塗り込めたごとく粘膜が異常分泌されて真っ白な繭のようになり、恐ろしく進行が早いらしい。

早期発見が必須。

感染力も高く、死亡率も高いという怖い病気だ。

対策

水換えの繰り返し。それでも致死率は高い模様。

細菌性の病気らしく、グリーンFゴールドが効いたという話も。

昔はとりあえず塩を大量投入せよという話を聞いてましたが、塩を投入するとさらに粘膜の分泌を招くという結果にもなるので疑問が。。。

すり傷

すり傷

症状

底をはったり狭いところをすり抜けたりするので、すり傷ができることも多く、それから細菌感染して違う病気を招くことがあり。

対策

基本的に砂やレイアウトを考えれば予防できるが、ひどい時はニューグリーンFを規定量の半分程度で使用する。

ヒレや鼻管の欠損

ヒレや鼻管の欠損

症状

喧嘩や暴れた時に引っ掛かったりして欠損することもあり。根元からばっさりやられなければ再生の可能性は高い。

ただし胸鰭をやられるとバランス感覚がおかしくなったり、うまく泳げなくなったりもして弱っていくこともあり。

鼻管の場合は、再生するときにらっぱのごとく広がった鼻管になったり、ふたまたに分かれたへなちょこな鼻管になってしまうこともある。

対策

ひどい時は隔離して被害が広がらないようにします。傷から臭いがするのか他のポリプたちが寄ってたかって齧りつくことも(;;)

後は充分な給餌で栄養をつけて清浄な環境を保ちながら自然治癒を待つ。

エラの寄生虫

エラの寄生虫

症状

あくびをやたらするようになったら鰓を注目してみましょう。寄生虫がついてそれをふるい落とすための動作であることがあります。

ただし、普通にあくびをすることも多いので、必ずしも寄生虫というわけではありません。

対策

リフィッシュ、パラザンDを規定量の半分程度で使用し、投薬・換水をくり返してください。

リフィッシュの方が強いため、幼魚や体力の落ちている場合に使うと危険性が高いので注意が必要。

眼球の白濁とポップアイ

眼球の白濁とポップアイ

症状

長期換水を怠ると白濁症状がおこる。目がすっきりとしなくて膜がかかったように霞む時は水質を疑ってみよう。 悪化すれば失明の危険性もあり。

白濁が高じてポップアイ(目が膨張して飛び出した状態)になることもあります。 また、やってる人はいないと思い ますが、(と、いいつつ過去にやっていた私)ふぐやコリドラスと混泳させると毒性の物質を分泌していることがあるので注意。

対策

初期なら底砂などもきれいに掃除して換水をくり返せば治ってくるが、それでも回復しない場合はスレ傷病薬などを1/2〜2/3に薄めて薬浴させる。

腹部の膨張

腹部の膨張

症状

古い酸化した餌を与えると化学反応が起こって内臓の機能をおかしくすることがあります。。

日当たりのよい場所や湿度の高いところで保存すると意外に早く劣化するので注意。

対策

餌は小さめの容器に密封して早めに使い切ること。こういう症状があらわれた餌が確定できれば処分した方がいいかも。

白点病

白点病

症状

熱帯魚全般がかかりやすい病気だが、入荷直後のポリプ水槽に蔓延しているところをちょくちょくみかける。特にアミメウナギによく見る。

鰭に白い綿みたいの(寄生虫)がくっついているように見えるのですぐにわかる。飼育下では餌用の小魚から感染することもあるので注意。

初期ならば直る可能性も高く、餌食いもよいのであまり気にならないかもしれないが、鰓まで感染すると呼吸 困難になり命取りに。

対策

まず、これ以上産卵増殖しないよう、水温を28度以上にあげて塩を投入(水1リットルに対して2~7gまで)。初期ならばこれだけで直るかも。

唐辛子や擂り下ろしたにんにくをお茶用パックにいれて投入もききめがあるようだが、バクテリアも殺してしまうかもしれない。

ヒコサンがよくきくという話をきくが、劇薬なので規定量よりもかなり薄めて使用したほうが良いだろう。

状態により治療に数週間かかる場合もあり。

✕

病気

マクロギロダクチルスポリプティ

マクロギロダクチルスポリプティ

症状

ワイルド個体のポリプテルスによく見られる寄生虫の一種。初期症状では吸虫なので寄生されたポリプが痒がって体をこすりつけるような仕草をする。(細く白い糸のようなものが生えていたらそれが寄生虫です)

末期になると体にもやもや毛が生えたような感じになり、狂ったように暴れ出す。放っておけば死に至るので早めの発見が大事。特に輸入直後の個体に見られる。

対策

短期で他の個体にも蔓延するので隔離して、グリーンFゴールド(顆粒)、リフィッシュ、トロピカルN等を規定量の半分以下で使用し、投薬・換水をくり返してください。

目に見える成虫は落としたとしても、卵を産んでいて孵化する可能性もあるので、駆除には時間がかかるかもしれません。

リフィッシュは劇薬のため、幼魚や体力の落ちている場合に使うと危険性が高いので注意が必要。

おたふく病(?)

おたふく病(?)

症状

初期症状はまず顔面が膨れ上がり、やがて全身がマツカサ病のごとく膨れ上がって死に至るという怖い病気でかかると死亡率も高い。完治するまでにも時間がかかるので体力勝負ともなる。

対策

グリーンFゴールドを規定量の半分以下で使用し、投薬・換水をくり返してください。

ボンド病(?)

ボンド病(?)

症状

全身がボンドで塗り込めたごとく粘膜が異常分泌されて真っ白な繭のようになり、恐ろしく進行が早いらしい。

早期発見が必須。

感染力も高く、死亡率も高いという怖い病気だ。

対策

水換えの繰り返し。それでも致死率は高い模様。

細菌性の病気らしく、グリーンFゴールドが効いたという話も。

昔はとりあえず塩を大量投入せよという話を聞いてましたが、塩を投入するとさらに粘膜の分泌を招くという結果にもなるので疑問が。。。

すり傷

すり傷

症状

底をはったり狭いところをすり抜けたりするので、すり傷ができることも多く、それから細菌感染して違う病気を招くことがあり。

対策

基本的に砂やレイアウトを考えれば予防できるが、ひどい時はニューグリーンFを規定量の半分程度で使用する。

ヒレや鼻管の欠損

ヒレや鼻管の欠損

症状

喧嘩や暴れた時に引っ掛かったりして欠損することもあり。根元からばっさりやられなければ再生の可能性は高い。

ただし胸鰭をやられるとバランス感覚がおかしくなったり、うまく泳げなくなったりもして弱っていくこともあり。

鼻管の場合は、再生するときにらっぱのごとく広がった鼻管になったり、ふたまたに分かれたへなちょこな鼻管になってしまうこともある。

対策

ひどい時は隔離して被害が広がらないようにします。傷から臭いがするのか他のポリプたちが寄ってたかって齧りつくことも(;;)

後は充分な給餌で栄養をつけて清浄な環境を保ちながら自然治癒を待つ。

エラの寄生虫

エラの寄生虫

症状

あくびをやたらするようになったら鰓を注目してみましょう。寄生虫がついてそれをふるい落とすための動作であることがあります。

ただし、普通にあくびをすることも多いので、必ずしも寄生虫というわけではありません。

対策

リフィッシュ、パラザンDを規定量の半分程度で使用し、投薬・換水をくり返してください。

リフィッシュの方が強いため、幼魚や体力の落ちている場合に使うと危険性が高いので注意が必要。

眼球の白濁とポップアイ

眼球の白濁とポップアイ

症状

長期換水を怠ると白濁症状がおこる。目がすっきりとしなくて膜がかかったように霞む時は水質を疑ってみよう。 悪化すれば失明の危険性もあり。

白濁が高じてポップアイ(目が膨張して飛び出した状態)になることもあります。 また、やってる人はいないと思い ますが、(と、いいつつ過去にやっていた私)ふぐやコリドラスと混泳させると毒性の物質を分泌していることがあるので注意。

対策

初期なら底砂などもきれいに掃除して換水をくり返せば治ってくるが、それでも回復しない場合はスレ傷病薬などを1/2〜2/3に薄めて薬浴させる。

腹部の膨張

腹部の膨張

症状

古い酸化した餌を与えると化学反応が起こって内臓の機能をおかしくすることがあります。。

日当たりのよい場所や湿度の高いところで保存すると意外に早く劣化するので注意。

対策

餌は小さめの容器に密封して早めに使い切ること。こういう症状があらわれた餌が確定できれば処分した方がいいかも。

白点病

白点病

症状

熱帯魚全般がかかりやすい病気だが、入荷直後のポリプ水槽に蔓延しているところをちょくちょくみかける。特にアミメウナギによく見る。

鰭に白い綿みたいの(寄生虫)がくっついているように見えるのですぐにわかる。飼育下では餌用の小魚から感染することもあるので注意。

初期ならば直る可能性も高く、餌食いもよいのであまり気にならないかもしれないが、鰓まで感染すると呼吸 困難になり命取りに。

対策

まず、これ以上産卵増殖しないよう、水温を28度以上にあげて塩を投入(水1リットルに対して2~7gまで)。初期ならばこれだけで直るかも。

唐辛子や擂り下ろしたにんにくをお茶用パックにいれて投入もききめがあるようだが、バクテリアも殺してしまうかもしれない。

ヒコサンがよくきくという話をきくが、劇薬なので規定量よりもかなり薄めて使用したほうが良いだろう。

状態により治療に数週間かかる場合もあり。